Um pouco de justiça no comércio internacional

CIDAC

Tempo aproximado de leitura: 15 minutos

Vivemos num mundo globalizado. Para uns, a globalização é boa, para outros má. A globalização é vista como a antítese histórica do feudalismo, da autarcia, do fechamento, porque trouxe diversidade e mobilidade. Esta mobilidade tem uma história, a história da economia mundial e do mercado. Em alguns aspetos, o mundo é hoje um grande mercado. Como chegámos até aqui? Porque é que o comércio se internacionalizou? A história é, claro, muito longa e qualquer generalização peca por defeito. Mas, digamos, de forma muito breve, que a história começa com a ideia de que ter e acumular riqueza é em si um bem. A que se junta, mais tarde, a assunção de que é fundamental ter-se uma balança comercial positiva, assente na exportação de manufaturas e na importação de matérias-primas (que suportou as economias coloniais europeias), e assenta na premissa de que desenvolvimento é sinónimo de crescimento infinito. Políticas protecionistas ou liberais foram-se intercruzando ao longo do tempo, e muitas vezes ao serviço dos interesses dos países com maior poder de decisão, que simultaneamente adotam internamente medidas protecionistas e um posicionamento externo que impõe a liberalização dos mercados nos países mais frágeis.

Trade not aid!

Nas últimas décadas assistimos ao agudizar dos impactos negativos do comércio internacional nas pessoas trabalhadoras, na desigual distribuição da riqueza criada, na alteração dos padrões de consumo e do desperdício, e na alteração, em vários países do sul geopolítico, das práticas agrícolas substituindo, por exemplo, produtos agroalimentares importantes para a alimentação das populações por produtos agrícolas para exportação.

Em simultâneo, foram criados mecanismos de ajuda ao desenvolvimento, como forma de compensar os países do sul geopolítico pelos desequilíbrios mundiais. Foi precisamente contra estes mecanismos que vários desses países se levantaram na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), em 1964, dizendo: “trade, not aid” (“comércio, ajuda não”).

1 Ver cronologia detalhada no final desta página.

Esta foi uma das alavancas do movimento internacional do Comércio Justo (CJ) que, antes mesmo dessa data, começava a ganhar forma. As primeiras experiências aconteceram nos EUA, em 1946 e 1949, pela Ten Thousand Villages e pela Sales Exchange for Refugee Rehabilitation and Vocation, mas foi com o surgimento de organizações de comércio alternativo, na Inglaterra e Holanda, como a Oxfam UK e a Fair Trade Organizatie, respetivamente, que se foi constituindo como um verdadeiro movimento1.

O objetivo destas organizações do Norte geopolítico era criar, de forma concreta, canais de comércio internacional com regras e critérios distantes das do comércio convencional, abertos para os e as produtoras que, não conseguindo “competir”, eram perpetuamente exploradas e/ou afastadas desses canais. Estes canais alternativos procuraram chegar, primeiro ao artesanato, e mais tarde, às matérias-primas “coloniais”: o algodão, o cacau e o café, por serem algumas das cadeias produtivas onde a exploração dos/das produtores/as era mais gritante. Outro objetivo era dar a conhecer aos e às cidadãs as injustiças estruturais do comércio hegemónico.

Foram-se, assim, constituindo como organizações de comercialização e de importação, que procuram aproximar o norte e o sul geopolíticos, tentando fazer com que todos/as – produtores/as e consumidores/as – se responsabilizem pelos custos e que todos ganhem com os benefícios.

Comércio Justo – um comércio com princípios éticos

O movimento foi crescendo, na Europa, nos anos 80 e 90. Em 1989, surge a Federação Internacional do Comércio Alternativo que, mais tarde, veio dar lugar à Organização Internacional de Comércio Justo, entidade que reúne as organizações de produtores/as e as organizações que comercializam. Ao longo desses anos foram-se fixando os critérios de justiça comercial e económica que as organizações devem seguir e fazer respeitar:

• preços mínimos garantidos, fixados, em regra, acima ou independentemente dos preços praticados no mercado mundial, e que cobrem as exigências da proteção ambiental e de segurança económica, para além do rendimento digno;

• foco no desenvolvimento e apoio técnico aos e às produtoras e artesãs através do pagamento de um “prémio social”, isto é, um valor adicional ao preço de venda, que as organizações de produtores/as podem usar em projetos e iniciativas de desenvolvimento das suas comunidades;

• compra direta a produtores de forma a reduzir as redes de fornecimento global e, desta forma, diminuir as margens de lucro dos intermediários;

• parcerias duradouras, estáveis e transparentes;

• pré-financiamento que pode chegar aos 60% do valor total da compra, ou acesso a outras formas de crédito, por exemplo às iniciativas de banca ética nos países do Norte global;

• organização democrática dos produtores, em regra, sob a forma de cooperativas;

• produção sustentável e respeitadora dos ecossistemas e limites planetários;

• condições laborais isentas de abusos e que permitem a criação de sindicatos;

• produção tão completa quanto possível dos produtos comercializados no país de origem;

• proteção e promoção dos direitos humanos, nomeadamente, das mulheres, das crianças e dos povos indígenas, bem como a igualdade de oportunidades entre os sexos, banindo-se o trabalho infantil;

• transparência da estrutura das organizações e de todos os aspetos da sua atividade, e a informação mútua entre todos os intervenientes na cadeia comercial sobre os seus produtos ou serviços e métodos de comercialização.

Um outro aspeto importante, no que toca à questão das entidades e organizações, é que se respeita e privilegia a auto-organização dos e das produtoras, desde a base até às organizações de nível nacional ou até continental. Um importante exemplo de organização deste último caso é a Coordenadora Latino-americana e do Caribe de Pequenos(as) Produtores(as) e Trabalhadores(as) do Comércio Justo (CLAC), de onde surgiu o Sistema de Pequenos Produtores (SPP): um sistema de critérios e formas de garantia de práticas de produção e comercialização justas definidos pelos próprios produtores e produtoras.

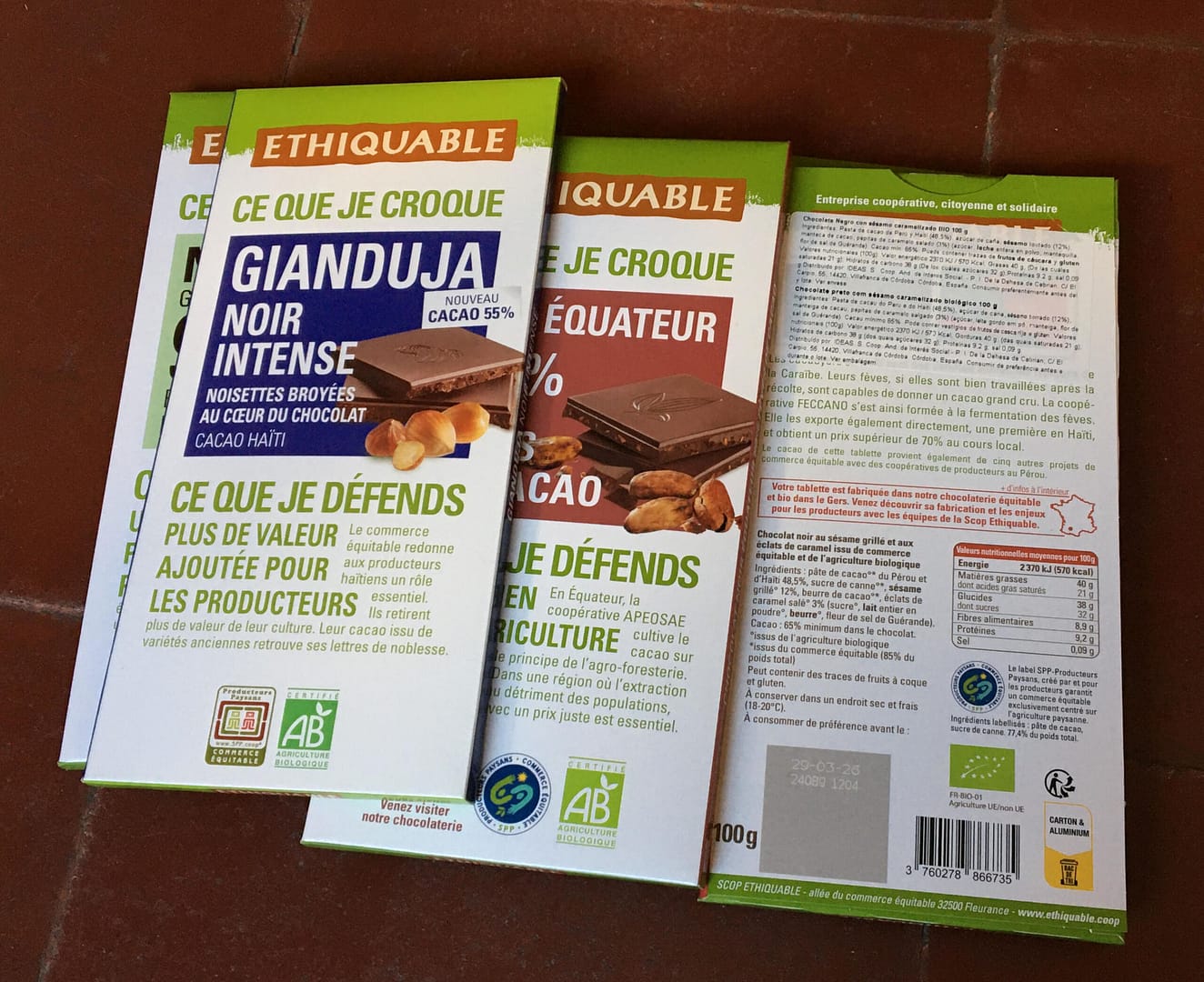

Do lado da comercialização, o CJ materializa-se em lojas de proximidade, as chamadas “lojas do mundo”, dinamizadas por associações, coletivos, cooperativas que vendem diretamente aos e às consumidoras e que, à troca comercial, acrescentam dois dedos de conversa: falam sobre a origem dos produtos, sobre as e os produtores, entre outros. A informação e a transparência são vitais em trocas comerciais éticas, tanto para quem produz como para quem compra. Por exemplo, sabe o que representa o preço do par de ténis que tem calçado? Já ouviu falar da “decomposição do preço”? Uma boa prática do CJ é apresentar aos consumidores quanto do valor que pagam por um produto vai para pagar o trabalho de quem os fez, as matérias-primas, os impostos, o custo do marketing, etc.

Este trabalho é também importante para problematizar junto das pessoas o que é consumir, o que são necessidades, o que é desperdício. Será que precisamos mesmo de tudo o que compramos?

Este conjunto de princípios está nos antípodas das noções e práticas económicas de competição e de autorregulação dos mercados. Recentram as relações comerciais nos seres humanos em vez da obtenção infinita de lucro e reescrevem a economia no que ela é ou deveria ser: uma relação social, em que determinados recursos são utilizados para colmatar as necessidades das comunidades humanas.

Desafios e encruzilhadas

Existem, é claro, muitos espinhos neste caminho e as organizações de comércio justo não são homogéneas. O movimento não está fora do sistema capitalista e, apesar de definir regras próprias, tem que obedecer às regras dos Estados em que opera: desde as taxas aduaneiras às normas que regulam todos os produtos que neles entram, mesmo que não concorde com elas. E, sobretudo, está exposto às pressões que o sistema lhe inflige.

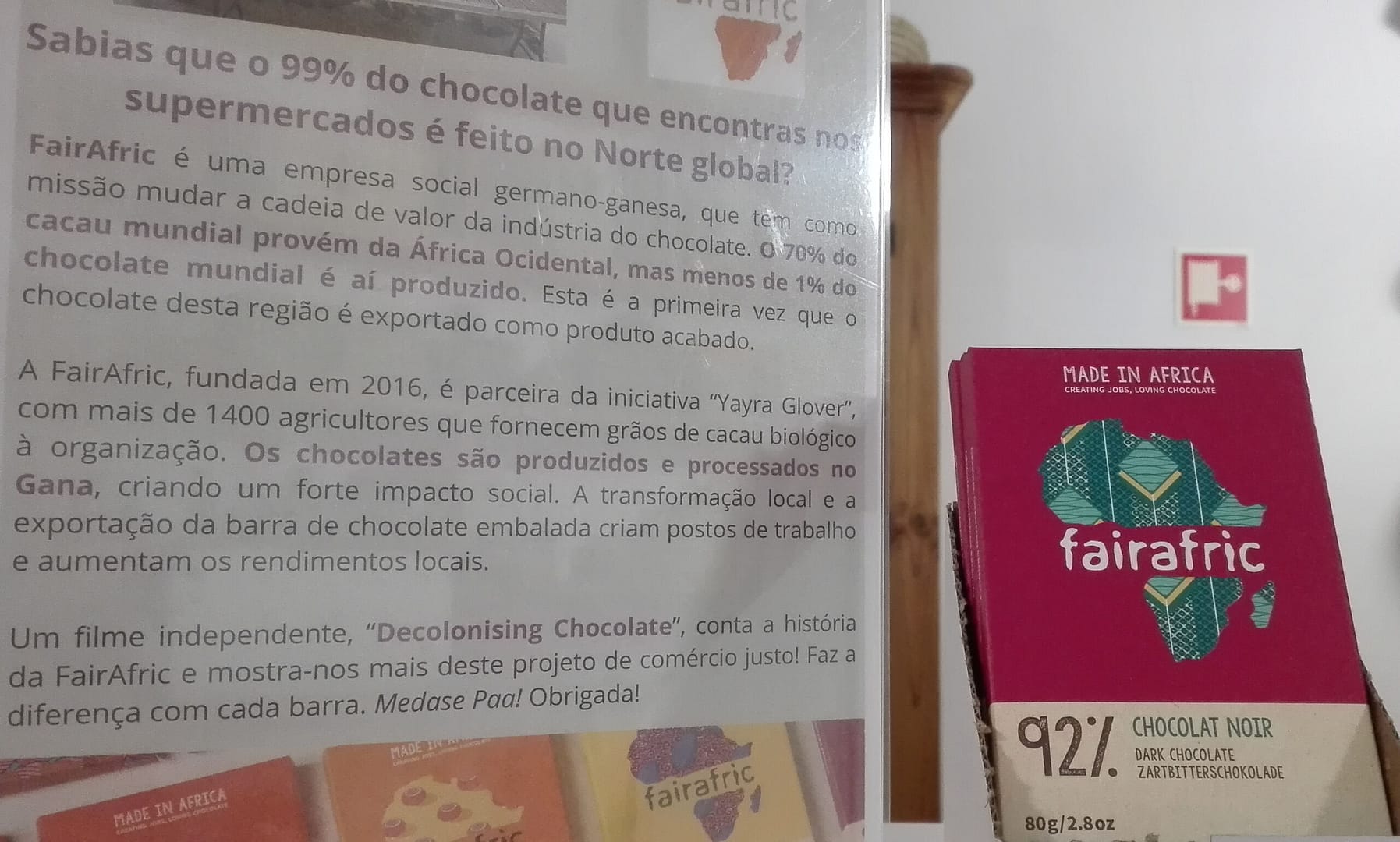

Por outro lado, sofre, desde o início, de contradições, nomeadamente no que toca aos produtos alimentares, que não conseguiu até hoje superar. As organizações de CJ compram matéria-prima nos países de produção e não os produtos transformados. Compram, por exemplo, cacau no Equador e transformam-no em chocolate, em França. Ou compram café no Brasil e procedem à sua torrefação, em Itália. Um dos poucos exemplos de uma cadeia de produção completa no país de origem é a Fair Afric que produz e transforma o cacau em chocolate, no Gana. Isto prende-se, em parte, ao facto de os produtos transformados serem sujeitos a tarifas aduaneiras mais altas do que as matérias-primas2, o que encareceria ainda mais os produtos de CJ.

2 Os países, regra geral, impõem taxas mais altas aos produtos transformados para proteger as suas indústrias transformadoras e, assim, ficarem com o valor acrescentado que advém dessa transformação.

Depois existe um grande debate em torno da economia de escala: é preciso crescer, vender mais, em mais lugares. Este é um debate fraturante e que concerne não apenas às organizações que importam e vendem – muitas aliaram-se às grandes cadeias de distribuição, para venderem nas grandes superfícies, para além das “lojas do mundo” – mas também aos e às produtoras. Precisam de vender mais, para gerarem mais rendimentos. Para muitas, dá-se o caso que o escoamento para o mercado internacional é essencial, porque os mercados internos são escassos ou limitados. Pensemos no caso do artesanato: quantas peças de artesanato poderá um artesão peruano vender diariamente na sua loja?

Algumas organizações posicionam-se noutro sentido. A questão não é ganhar escala, é repensar produção e consumo, é repartir os benefícios, é espalhar as iniciativas de CJ, como um rizoma e não fazê-las crescer como arranha-céus.

O comércio justo não deve gerar novas relações de dependência entre as comunidades no Sul e as entidades importadoras no norte. Deve também evitar a substituição de policulturas para alimentação das populações por monoculturas destinadas à exportação, como a soja ou a palma (uma das consequências dos acordos de comércio livre). Evitando, assim, a transferência das necessidades dos mercados do Norte para as produções do Sul.

Para estas organizações, o comércio internacional não é o motor do desenvolvimento, mas antes um dos suportes do desenvolvimento, enquanto complemento do comércio local. Este posicionamento crítico abarca as preocupações e o projeto político e económico surgido no seio do movimento camponês internacional: a Soberania Alimentar. E conduziu, no quadro das organizações e lojas de CJ, à reconfiguração dos produtos que vendem. Assim, procuram oferecer produtos de acordo com o seu local de produção: por exemplo, azeite, se existir produção local, e café, chá ou cacau, produzidos internacionalmente.

Estas organizações de Comércio Justo, no norte global, posicionam-se no movimento mais global da Economia Solidária. Também as organizações de produtores de CJ começaram a organizar-se, segundo os mesmos princípios, para os mercados internos, como é o caso da Rede Latino Americana de Comercialização Comunitária (RELACC); da Comércio Justo México; das organizações de mulheres “Comprando Juntas” do Chile ou das redes de Economia Solidária, no Brasil.

Cooperativa Camacani, Puno (Peru)

A expansão das iniciativas de economia solidária, um pouco por todo o mundo, permitem construir relações de justiça comercial, do nível local ao internacional, sobretudo quando se criam redes que permitem não a competição mas o fortalecimento mútuo. Defendemos o local, quando o local é o que faz mais sentido e é o mais justo, mas não largamos a mão dos e das produtoras do resto do mundo, porque a história da Humanidade é uma história de trocas e viagens de pessoas e bens. O que é importante é questionarmo-nos continuamente: que economia queremos? Para responder a que fins, a que necessidades? Quanto precisamos para responder a essas necessidades? Quem decide as regras dessas viagens e dessas trocas? E procurarmos as respostas coletivamente, seja com quem está a um ou a mil quilómetros de nós.

Outros exemplos de alternativas ao comércio internacional convencional

Fontes

Aizpuru, Antonio; Jimenez, Dulce; Londoño, Cristina, Apuntes para outras economía posible: consumo responsable, comercio justo, soberanía alimentaria y finanzas eticas. Asociación Canaria de Economía Alternativa. s/d.

Cattani, A. D., Laville, J. L., Inácio Gaiger, L., & Hespanha, P. (2009). Dicionário internacional da outra economia. Coimbra: Almedina

CIDAC. Comércio Justo

Para saber mais

Fair Trade Advocacy Office. The FTAO expresses its deep concern about the EU-Mercosur partnership agreement and its adverse consequences for people and the planet

Fair Trade Federation. Fair trade Free Trade

Grain. New free trade agreements: normalising the brutality of transnational supply chains

Kombo, Brenda. What are the alternatives to neoliberal trade? The African Continental Free Trade Area and alternatives to neoliberalism. Africa is a country

Teoria e Debate. Livre comércio X Comércio justo

Via Campesina. Indian farmers are protesting again. Legal guarantee on Minimum Support Price is the key demand

Via Campesina. Free Trade Agreements are Failed Trade Agreements. An alternative is now urgent and necessary

Via Campesina. Trade Markets and Income